音楽のーと

作曲は、幾つになってもできる

第22回TIAA全日本作曲家コンクールの入賞者披露演奏会

今日は、いつもピアノ教室のイベントで

協力をしてくださる長谷川千夏さんの

入賞者コンサートへ

東京のムーブ町屋ムーブホールまで行ってきました。

このコンクールの参加資格は、

国籍、年齢、経歴等一切問わず

入賞した暁には、賞金のほか

コンサートの開催やCD化できる権利があります。

コンクールの年齢制限がないためか、

若い学生の方より年齢が高い方も多くみられ

作曲という活動は、幾つになってもできる

創作活動だなとあらためて感じました。

優秀な作品は、奥深く

多彩な色がちりばめられていて

想像力をかきたてられます。

特に台湾の方のトリオ作品は現代曲なのですが、

人の声、街の喧騒、色々と想像できて

おもしろいと思いました。

入賞された方のスピーチで

「人生で心残りがあることは、作曲をしたくても

できなかったこと。

これから残りの時間を作曲に費やす」

「人生二毛作」は私の理想でもあるのですが

毎日雑事に追われ、疲れて、

できないと嘆くばかり。

そんな私に元気を貰った気がしました。

心に響く

音楽に向き合うすがた

先日、とある中学校へ合唱祭に行きました。

大きなホールでたくさんのお客さまが

聞きにいらしていました。

その学校は、特別支援級があり

そのクラスの生徒さんも演奏するので

とても楽しみにしていました。

支援級のクラスは、合奏をすることになっており

観客が出払った休憩時間に

様々な楽器をセッティングして

生徒さんは忙しく準備しています。

音楽担当の先生も、ピアノの前に座り

リハーサルを始めました。

客席には、ほとんど人はおらず

外へ出なかった私は一部始終を見ていました。

先生のピアノで、イントロが導かれると

琴やハンドベルのメロディーが流れ

私は、興味を惹かれて

生徒さんの演奏に耳を傾けました。

少数精鋭という雰囲気の彼ら彼女らは

持ち場の責任者というような

真摯な面持で演奏しています。

どの顔も一生懸命で、

そして努力をして

この場に臨んだことが伺えます。

次第に引き込まれ、

心のこもった音楽が私に届きます。

温かい気持ちが流れ

誰もいないホールで、しかもリハーサルなのに

思わず拍手をしてしまいました。

指導の先生は存じ上げないのですが

共感できる素晴らしい先生だと感じました。

生徒さんたちは

今日という日まで、とても努力し

誠心誠意向き合ってきたのでしょう。

普通級の生徒さんは、

クラスごとの合唱ですが

クラスの顔が見えてくるようで

とどのつまり、思いをひとつにして

どれだけ練習努力し、貢献したか

そのような思いが音楽に現れる

興味深かった演奏会でした。

生涯を通して音楽を学ぶ

今週の日曜日に、私が伴奏をしている

「日高混声合唱団」が参加する音楽祭があります。

私は、音楽祭の季節だけお邪魔していて

普段はお目にかかれないのですが

毎年とても楽しみにしているのです。

みなさん、お元気に参加されていてますが

中にはご病気されても

本番には一緒に舞台に立とうと

それこそ、生きる張り合いになっていたり

生活の中のうるおいだったり

人生の先輩には、

私が追い付けないほどの経験と

生きる知恵をお持ちです。

やはり先に生まれた方々は

「先生」であり

学ぶことがいつもあります。

音楽は、決して子ども時代だけに学ぶのではなく

生涯を通して学習する

「生涯学習」なんだなとあらためて思います。

午後の合唱伴奏を終えて家に帰ると

すぐさま、子どもたちのピアノのレッスンです。

今日の最後にやってきたのは、

中学生のMちゃん。

中間テストがあったので

2週間ぶりです。

部活は吹奏楽部で、

もうすぐアンサンブルコンテストがあるらしく

それに向けて練習をしているのだとか。

マイペースでレッスンしているのですが

内面が、かなりしっかりしてきたと感じています。

音楽のよもやま話に

よく耳を傾けてくれて

なるべく彼女の音楽への興味と

知識を入れるように

今日は、譜読みのワークが4巻まで終了したので

ワークを「楽典」にグレードアップしました。

内容的には、今まで少しずつ

積み上げてきた音楽の知識と

中学校音楽の教科書の内容に準じていますが

実は、受験用の問題集を使用しています。

このくらいの年齢だと

説明すれば理解が早く

「どうしてだと思う?」と、投げかけると

いろいろと答えを模索してくれるのです。

また、理解すると

音楽やピアノの興味がさらに増し、

知識が「考えること」への助けに

なってくれたらなと思っています。

それが、今日の合唱の人生の先輩方の

あるべき姿につながっていると

私は思っています。

「荒城の月」の伴奏

レガートを意識する

伴奏のレッスンをしたり、

合唱の伴奏を弾く機会が多い秋の季節。

来月、ステップで

歌曲伴奏にチャレンジします。

選んだのは、

滝廉太郎作曲「荒城の月」です。

音楽の教科書にも載っているので

ご存知の方も多いでしょう。

私は日本歌曲が大好きなうえ

プロの声楽家の方のレクチャーを

受けることができるので

どんなことを聞けるか楽しみです。

普段、私たちが話している日本語。

その日本語の歌というのは、

外国語に比べ独特です。

よく言われるのは、

イタリア歌曲、ドイツ歌曲など

同じ声楽曲でも、

日本歌曲は特殊な分野だということ。

発語や意味、レガートなど

音楽に日本語を乗せると

難しさは倍増されるのではないかと

思っていました。

しかし、日本語という「ことば」を

人一倍大切にする文化に生まれて

豊かなことばに触れるたび

感動すら覚えます。

文字ひとつにも意味があり

ことば自体に想像力を込め

ことばに多様性を持たせ

ことばの抑揚に情感をのせ、

古くは、和歌に始まり、

謡曲として独自の進化していく中に

出会ったのが西洋音楽でした。

明治の文明開化とともに

西洋の調べに日本語を乗せていく過程は

思考錯誤の連続だったに違いありません。

その中で、「日本語」と「西洋音楽」の融合に

滝廉太郎は、美しく、物悲しく

荒涼とした静寂の中に漂うような調べを歌いました。

先日、多喜先生に

歌曲の伴奏を聞いていただきました。

まず言われたことは、「レガート」

日本語の宿命で、

ラップや話し言葉でない限り

ことばがひとつの音に対し、一語なので

常に次に移行する際

メロディーの輪郭を埋めていくように

レガートを意識すること。

これは、ピアノという楽器が

減衰していく特徴を持っているがため

ゆっくりした曲は、

レガートに気を配らなくてはなりません。

レガートが宿題です。

特別講座の翌日に

ピアノレッスンを受けました

一日経って、

自分のピアノレッスンに行きました。

楽しい講座の振り返りを

ひとしきりお喋りして

ブラームスの間奏曲Op.107-2を

見ていただきました。

夏休み前に

核となる2つの音の弾き方を教わります。

響かせて、それを聞いて、次の音に落とす。

実際に何度も見て

どのくらいの重さか

私の腕の上で、弾いてもらいながら

感覚を掴み、打鍵のコツを教わりました。

107-3は、オクターブが連続しますが

やはりコツを教わると

疲れた感じがしません。

多喜先生の「エコ奏法」を

ちゃんとできてるのか疑問ですが

緊張させる時間は一瞬で、

すぐ緩めること。

これを実行すると

痛くなるとか、疲れることがないと思います。

夏休み中は時間を作り

ひたすら考えて、練習をしての

レッスンです。

拍子を感じて、

音が跳んでも

フレーズのひとまとまりを

一本の感じで

と言われた途端

昨日のチェロを思い出しました。

ひとまとまりにするときは、

チェロの弓をまっすぐに弾くのと同じで

思わず

「チェロと同じですね!」と言ってしまいました。

楽器は違っても

アプローチやイメージすることは一緒で

ピアノを弾くだけにならない

音に対して鈍感にならないと

あらためて思いました。

室内楽一日特別講座

盛りだくさんの一日

夏休みの終わりは

弓の持ち方を教えていただき

「教本選び」教本セミナーから考える

教本ジプシー

数多くある美容室から

自分ぴったりなヘアサロンを選ぶことは

なかなかたいへんです。

「どうかな?」と

キャンペーンや、宣伝チラシを見て

いざ、カットしてもらっても

「思ったとおりにならない」

「期待したのにがっかり」

「なんだか、私には合っていたかった」

と、残念な気持ちで、次を探す。

そんな美容室巡りを

繰り返していたこともありました。

教本も

バイエルから始まり

アメリカ系、ヨーロッパ系を試し

ひとつのメソッドが

全員に当てはまることはなく

でも、教本を使った

その先の出口を見据えて

(私の場合、ひとりでピアノに

取り組める自立、楽譜の理解と

好きなピースに手が届く、ピアノの楽しみ)

結局は、ひとりひとりに合わせる努力と

教本をかみ砕く理解を持って

方針があれば

どんな教本でも「使いよう」なのかと

思うようになり

いつしか、教本選びも

「大変な作業」から

「なんでも選べる楽しみ」に

変わっていきました。

「教本セミナー」を受けて 2

アメリカ全盛教本

チェルニー、バイエルのドイツ系に始まり

フランスのメトードローズ、

ハンガリーの作曲家

バルトークのミクロコスモス、

そして、ロシア、スオミピアノスクールなどの

ヨーロッパの流れの教本と

もうひとつの潮流は

アメリカで続々登場した教本だった。

第2次世界大戦時の旧ソ亡命組の

功績によるところが大きいそうだ。

トンプソンにはじまり(戦前)

バーナム、ペースメソッド、ギロック、

グローバーアルフレッド、バスティン、

ピアノアドベンチャーなど。

アメリカ教本は、

日本でも続々翻訳され、

80年代に入ると

日本の教育者の教本の花盛りとなった。

うたとピアノの教本、ピアノランド、

ぴあのどりーむ、Miyoshiピアノ・メソード、

ピアノひけるよジュニア、ゴーゴーピアノ、

みみをすます、ロシア奏法によるピアノ教本

ぷち・わかーる などなど。

グループレッスンの導入は、

アメリカのペースメソッドを

ベースにしていたり

スオミの導入があったり

やはり、グループレッスンというのは

教育的観点からよく練られて

教材を吟味し、

よいところを取り入れていたりする。

個人レッスンでの教本を選ぶ

「教本セミナー」を受けて 1

ピアノ教本の歴史

バイエルという教本は昭和のド定番だが

19世紀の半ばにドイツで生まれた。

その後、米国へ渡り

アメリカを経由して日本にも輸入された。

欧州では、フランス、ハンガリー、ロシアなど

独自のメソッドが確立し

米国では、トンプソン、バーナム、ペースメソッドなど

新しい教本がぞくぞく提唱されていく。

しかし、日本は文明開化のころのバイエルが

戦前戦後変わらずあり続け

昭和の高度成長時代に

やっとさまざまな教本が出現する。

ピアノがごく一部の人々の

教養や趣味だったころを経て

普遍性を持った時

教本は必然的に開発されてきた。

国の経済成長や国力と一致しているのが

見てとれる。

「教本が変わるのに50年かかっている」

と先生がおっしゃっていたのが

印象的だった。

「教本セミナー」ライブ配信

今どきのセミナー

ピアノの先生は、勉強熱心だ。

楽器店の講師だと、

自前で研修が用意されており

忙しいなかでも、

有意義でタイムリーな講座に

ほぼ無料で参加し、勉強できる。

ピティナも、

生徒さんだけのシステムだけでなく

指導者用の様々なプログラムが

目白押しだ。

指導に関しての研究も一律ではなく

アプローチもたくさんあって

選択肢が多いので、

経験がないと大いに悩み

若い先生方や指導を始めたばかりだと

迷うばかりで途方に暮れる。

そこで、勉強するために

せっせとセミナーへ通うのだ。

しかし、交通費、セミナー代を考えると

貴重な時間や休みを

使ってまでのことかな?

本当は、

ひとりの生徒さんのために

一生懸命、楽譜を探し、

本を読み、調べ、考えたほうが

有意義なのかもと考えてしまう。

魅力的なセミナーは、

とてもためになることが多く

すぐに取り入れ、

実行したいと思うので

そういった良いものを集め

より高い

「レッスンのクオリティー」を追及し

目の前のひとりのために

励むのが筋だと思っている。

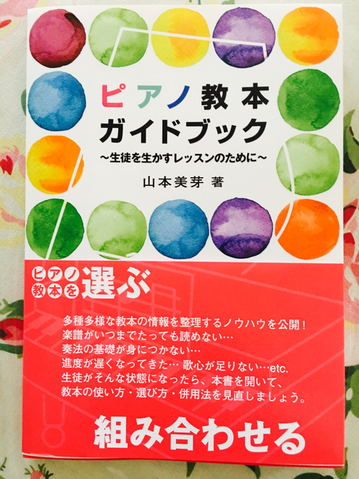

先日、教本のガイドブックを発売された

ご著者の「山本美芽」先生が

フェイスブックを通じて、

ライブ配信のセミナーを

されるということだったので

さっそく申込みをした。

弾き合いセミナー『ワン・ピアノ・デュエット』

弾いてみて分かること

今日は、山本美芽先生主催の「ひきあいセミナー」シリーズ

連弾は楽しいです。

考えるレッスン

うまくなるコツ

先日、プライベートレッスンがありました。

音符と音符のあいだ

仲間になれないピアノ

教本お助け本「ピアノ教本ガイドブック」山本美芽著

教本の嵐の中で

楽譜を買いに行く時

自分のためのピアノレッスン

「ブラームスは音楽的偏差値が高いのよ…」

すかさず、ブラームスの間奏曲を

くノ一ばあちゃん

忍者みたいなばあちゃん

「はちやさん」とは?

「蜜蜂と遠雷」の風間塵

ある日、

「ひよっこ」のスミコ

腰の曲がったばあちゃん

今日のNHKの朝ドラは、

そして、主人公みね子の同僚

「はちやさん」の音楽教室

「蜜蜂と遠雷」で思い出したこと

里山のピアノ教室へ

通うようになって

すると、おばあちゃんが

「蜜蜂と遠雷」と「はちやさん」

やっと、読めた。

連休中、買っておいた「蜜蜂と遠雷」を読む時間が作れた。

細かい字に苦労するので

好きだった読書も、めっきり減ったが

これはとても面白く、ぐいぐい引き込まれた。

20代のころ、音楽教室で講師をしていた。

ピアノライブ!「るんるん♪ピアノコンサート」

古内奈津子先生のコンサート

グランドピアノがある